近年来,我校依托丰富的地域资源,围绕地方建设目标,积极主动发挥高校为地方经济社会服务的功能,学校不断鼓励教师开展横向科研工作。近三年,我校横向科研立项100余项,在促进旅游经济发展、保护环境与生态资源、文化资源、为地方企业科技攻关等方面取得良好成效。

服务生态大市建设

学校积极响应黄山市建设“生态大市”目标,将“建好生态园”作为学校重点打造的特色之一,主动发展与黄山生态环境保护相关的实用型专业学科群,号召教师为保护好黄山这一世界级自然文化遗产的生态环境做贡献。

为服务“生态大市”建设,学校要求广大教师注重应用基础研究。生命与环境科学学院、化学化工学院等院部相继建立了9个相关科研团队,进行生态环境保护和生物基材料生态高值化相关的应用型科学研究,科研领域多选择在黄山市区域内。在学校的支持和指导下,各科研团队不断申请攻关项目和产学研合作研究项目。

以唐鑫生、汪小飞、房江育、钱丽萍、李丰伯等教师为骨干的团队成绩显著,获批20余个横向项目,项目资金达300余万。唐鑫生教授主持的《安徽清凉峰国家自然保护区生物多样性调查》为该区的环境资源保护提出科学的保护措施;他还对黄山机场鸟情生态环境进行调研分析,为航空飞行安全提供智力参考。钱丽萍教授与黄山市环境保护局合作,开展新安江流域水污染物入河系数、浅层地下水、底质氮磷污染物的研究,研究成果掌握了沿新安江流域农业生产中化肥的适度使用量,能更好地指导农民在农业生产中保护环境。汪小飞教授对黄山风景区外来植物进行调查、评估、治理及管理对策研究,此外,他还建立黄山市中心城区绿化植物资源信息库,为黄山景区的生态安全及管理、城区未来绿化的生态效果提供参考依据。

我校化学化工学院也积极为生态大市建设服务,参与新安江生态补偿机制工程,通过对生化实验大楼实施雨污管网改造,建设完成日处理能力达80吨的污水处理实施,污水处理后执行GB18918-2002《城镇污水处理厂排放标准》一级A标准。

作为项目技术指导或顾问,我校多名教授、博士还参与了周边县市的生态科研活动。2011年4月,我校为旌德县林业局150多名职工举办“现代林业技术”培训,这也是我校为地方提供科技服务及致力地方生态环境保护的新模式。

我校国家公益行业专项“微生物防治黄山松红蜘蛛关键技术研究”项目启动

助推旅游大市发展

黄山市是旅游大市,为助力旅游大市建设,我校注重加强旅游学科专业建设,形成以旅游管理为核心,酒店管理、人力资源管理、烹饪与营养教育、会展经济与管理等专业为支撑的学科专业群。为使旅游人才与市场需求更加契合,旅游学院与企业共同制定人才培养方案,合作实施“卓越经理人计划”,开设“精英班”、“卓越经理人班”,并与法国佛朗什孔泰大区、瑞士国际酒店旅游管理学院(HTMI)、韩国又松大学等国(境)外院校开展合作培养,提升旅游人才培养层次。我校先后为社会培养了4000多名高素质旅游人才,他们中的很多人已成为黄山市旅游行业的骨干力量。

多年来,我校加大与黄山当地政府及旅游行政部门的合作,结合实际开展课题研究,先后与7个区县签订旅游发展宣言,为地方政府与企事业单位编制旅游发展规划,并提供决策咨询服务。近三年,我校为黄山各区县编制旅游规划,调查分析旅游市场10余次(项),为推进乡村旅游发展起到良好指导作用。2010年,旅游学院与歙县人民政府联合签订《歙县乡村旅游总体规划》协议,构建该县旅游发展空间格局,完善旅游发展轴线,提出重点打造该县5大乡村旅游集聚区的设想,为打造最具徽州文化特色、高品位、高境界的乡村旅游示范县出谋划策。2012年,旅游学院与黄山市徽州旅游开发公司编制西溪南旅游发展规划,2013年,旅游学院为黄山市徽州区潜口镇人民政府编制蜀源旅游产业发展总体规划。一系列的规划编制为地方更好整合资源,不断提升地方旅游发展合力发挥了智力支撑作用,也强化了我校与地方政府的紧密联系,促进了学校与地方的产学研结合。

我校旅游学院教师还积极申报《黄山市旅游产业发展及带动效应分析》、《黄山市旅游统计抽样调查分析》等横向课题。课题通过旅游抽样调查、实地访谈等方式,从旅游业对国民经济的收入贡献、就业贡献、招商引资贡献及新农村建设贡献等7个方面定量分析黄山市旅游产业对国民经济的促进作用。我校与地方政府、企业开展的旅游合作项目不断加深学校与地方的交流互动,更好地呼应黄山建设现代国际旅游城市战略。旅游学院胡善风教授及其团队20年来持续关注黄山风景区旅游的可持续发展,参与联合国世界旅游组织、联合国教科文组织在黄山风景区设立“世界遗产地旅游可持续发展黄山观测站”的建站工作,主持国家自然科学基金项目《山岳型旅游风景区自然灾害风险分析模式研究》及多项省级项目,为黄山风景区的可持续发展做出贡献。

2013年5月,我校与徽州区签订地校全面战略合作协议。自签署地校全面战略合作协议以来,双方不断推进合作。在徽州区美好乡村建设中,建筑工程学院的师生们积极发挥专业优势,无偿为富溪乡光明村、冾舍乡中心村提供景观提升方案设计。该院的程鹏、邢凯峰、黄冠君、罗磊等老师带领11个学生为富溪乡光明村、冾舍乡中心村完成景观提升设计方案并跟踪服务。方案设计根据各村的实际情况,提出景观打造以山水为依托,以地方经济、文化为基础,差异化发展、个性化打造,充分体现徽州山村个性魅力的理念。该方案得到评估专家的高度评价并被采纳实施。目前,项目已相继完成了富溪乡光明村、冾舍乡中心村的景观提升设计。

院长汪建利出席第五届中国旅游论坛并致辞

倾力企业科技攻关

学校不断鼓励教师与地方企业开展产学研合作,通过项目研发、成果应用、共建基地等方式实现校企共赢。近三年,我校教师积极与黄山市各企业合作,研发新技术,开发新产品,科研项目达22项,合同经费达200万元左右。

我校杨咸启、方红霞、汪洪峰、李丰伯等教师所在科研团队积极将科研成果融入企业,提升企业市场竞争力。杨咸启教授主持的横向项目《数控铣床及加工中心设计、生产、检验等综合性研究》为皖南机床厂的产品开发、技术攻关、产品质量提升等方面献计献策。方红霞教授近年来带领应用化学研究所主要开展天然高分子材料的高值化以及新材料的研发工作,积极加强与相关生产企业的横向合作,在为企业降低能耗、增加效益上取得实效。2012年,她为黄山华惠精细化工有限公司成功研发出新型固化剂羟烷基酰胺,该固化剂是聚酯粉末涂料中的重要固化剂,与传统固化剂相比,具有低毒、高效、经济和环保的特点,为企业节约近30%的成本。方红霞教授还为黄山锦峰实业有限公司研制高软化点低游离酚热塑性酚醛树脂,该树脂主要用于管道防腐,目前已应用生产了系列产品,为企业带来良好效益。

2014年5月,黄山市科技局批准成立了由汪洪峰博士牵头的“黄山市数字制造工程技术研究中心”,该中心定位于企业产品开发前的数字化设计、虚拟制造与模拟、数字信息化技术开发、数字装配生产线的开发设计、虚拟加工技术等数字制造技术的研究与开发,即立足目前现有数字化、信息化技术,以黄山市制造企业需求和战略目标为导向,以现有企业制造产品为主要对象,以建设服务黄山市制造企业数字制造技术创新研究平台为目标。同年,汪洪峰博士作为学校技术代表与中航工业中国搅拌摩擦焊中心签约共建实验室,黄山学院作为安徽省唯一一家研究搅拌摩擦焊的单位。该实验室的成立有助于我校的搅拌摩擦焊技术研究,研究成果借助中航工业北京赛福斯特技术有限公司推广,提高了我校在此项技术上的研发能力,并在我省起到领头作用。

近年来,学校多名教授、博士、硕士被聘为黄山市科研项目评审专家、企业技术顾问。其中李丰伯老师被聘为迎客松啤酒有限公司省级科技特派员,他的项目《啤酒厂废水废弃物综合利用技术研究与示范》坚持可持续性、可循环利用的原则,减少啤酒厂废弃物中有机质、蛋白质对土壤的酸化,避免啤酒废渣作为饲料导致动物死亡的情况,减轻有机废水对河流的污染。该项目取得了良好的环境效益,帮企业合理利用了资源,获得省市级多项奖励。李丰伯还与黄山市绿康有限公司合作“粗粮营养餐配置加工与产业化研究与师范”项目,将南瓜、燕麦、大豆、红豆、枣、花生、蔬菜粉等经过营养搭配,制成粉末状,形成五种产品,目前已进行规模化生产。

此外,我校多名教授、博士参与了黄山市多项重大项目、重点工程的调研论证工作。随着学校高层次人才队伍的不断壮大,科研能力不断增强,学校对应用科研的重视和投入不断加大,必将对地方经济建设做出更大贡献。

我校与黄山市质监局签署产学研合作协议

服务文化大市建设

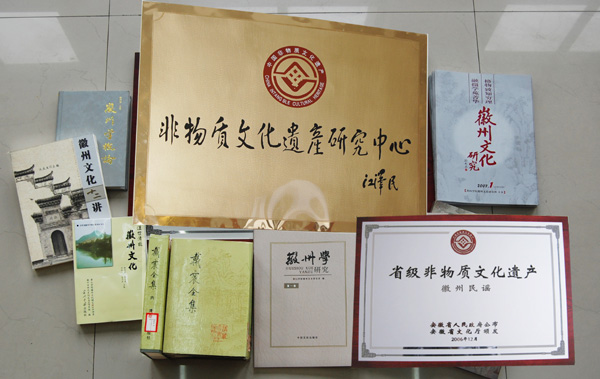

学校致力于徽州文化的传承与弘扬,先后投入资金收藏徽州文书近8万份、徽州族谱400余部,已整理出版《中国徽州文书》民国编10卷。学校建立了“徽州文书博物馆”向学生开放,并被市政府列为“爱国主义教育基地”;编辑出版《徽州文化研究》22期,出版《戴震全集》、《徽州学概论》、《徽州古村落文化丛书》等著作和省高校“十一五”规划教材《徽州文化十二讲》,学报开设“徽州文化研究”专栏;徽州历史文化专门史是我校首批5个校级重点建设学科之一。

近年来学校教师承担国家级等各级各类徽州文化研究课题63项,发表相关论文128篇。举办各种类型的有关徽州文化学术研讨会,扩大地域文化影响;举办徽州文化讲座,开展非遗调研等徽州文化活动和徽州文化课题研究等,传承与创新徽州文化;参与黄山国际旅游节暨徽文化节活动,积极呼应黄山市委市政府“百村千幢”工程建设,主动参加地方各种论证会、咨询会等,为地方文化建设献计献策。