当中国半导体产业直面“卡脖子”的技术封锁,当“造芯”成为国家科技自立自强的关键战场,黄山脚下,一支年轻的功率集成电路工程中心教师团队,怀揣“‘芯芯’之火,可燎产业之原”的赤子心,毅然扛起了育人与攻关的双重使命。他们以黄大年精神为灯,在学科交叉的荆棘路中开拓,在产业困局的挑战前担当,用热爱与坚守,书写着新时代教育工作者的“追芯”故事。

以德立身、以爱育人,做学生成长的“引路灯”

“师者,当以德行滋养心灵,以热爱点燃梦想。”这是信息工程学院安徽省功率集成电路工程中心教师团队刻在骨子里的育人信念。他们深学笃行党的二十大精神,以“四有”好老师标准严格自勉,把黄大年“心有大我、至诚报国”的精神融入每一堂课、每一次指导,这份对教育的坚守与热忱,是团队里每个人的行动准则。

“省高校模范教师”“省优秀教师”“省金牌职工”等等,墙上挂满的“先进个人”“优秀科技工作者”表彰奖状,每一份荣誉都是对团队德艺双馨的最好见证。但比起荣誉,他们更在意的,是学生眼里因收获知识而点亮的光——

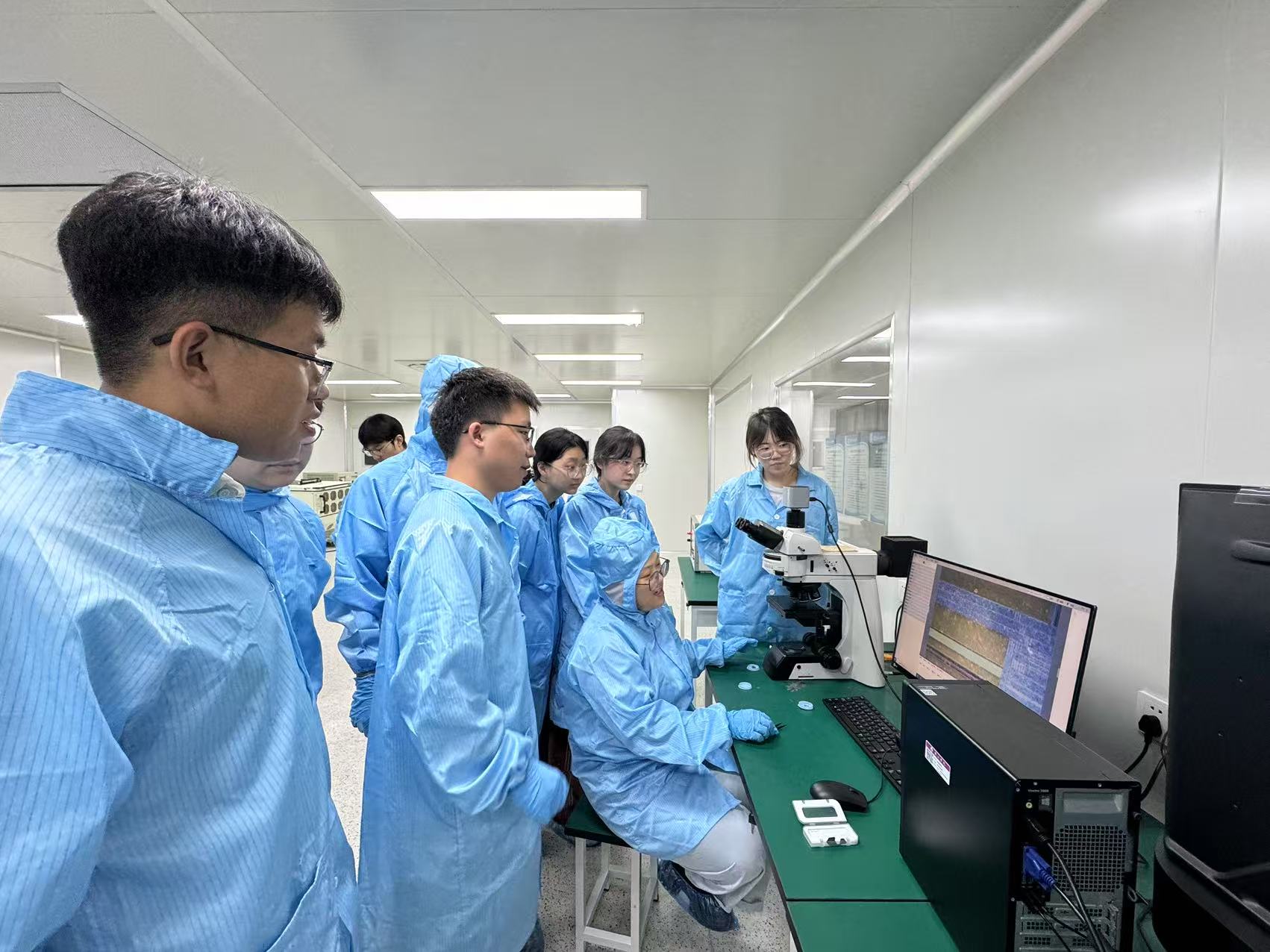

团队负责人陈珍海教授善于从细微处发现学生天赋,为每位学生定制专属 “人生电路图”,帮他们找准方向、坚定信心。若有学生畏惧集成电路行业的广袤与艰深,他会引导学生看向电子显微镜,指着屏幕上纵横交错的纳米级结构轻声鼓励:“再复杂的系统,也是由一个个晶体管有序组合而成。你的成长也一样,不用焦虑远方,扎实学好眼前每个模块,未来之路自然会清晰。”

电子信息与集成电路教工党支部书记孙剑副教授同样深耕不辍,他数十年如一日地将心血倾注于学生创新能力的培养。那些他牺牲的夜晚与周末,化作实验室常亮的灯光,陪伴着一批又一批学生备战各类高水平竞赛。他不仅从专业知识层面深入剖析、悉心点拨,更注重塑造学生迎难而上、团队协作的科学精神。他常常对学生说,“竞赛的目的不是获奖,而是在极限压力下完成一次自我的超越”。

宁仁霞教授是学生口中最亲切的暖心宁姐。身兼班主任与专业教师的她,仿佛有“读心术”,能从学生上课偶尔走神的小动作里,察觉出学业压力的重负;能从语气的轻缓变化、眉宇间的细微神情,捕捉到藏在心底的情绪波动。“宁老师怎么什么都知道?”同学们常围着她惊叹。而这份“知道”,藏着她对每个学生的用心牵挂——哪怕毕业多年,学生仍会从远方寄来结婚请柬,传来宝宝出生的喜悦;她的抽屉里,早已攒满这些写满思念的信件与照片,这是比任何奖章都珍贵的“育人勋章”。

这样的故事,在团队里还有很多:有的老师主动利用午休时间,为基础薄弱的学生 “开小灶” 补知识点;有的老师为了帮学生赶竞赛进度,陪着修改方案到深夜;还有的老师会细心记下每个学生的兴趣点,推荐适配的科研项目…… 没有惊天动地的壮举,都是日复一日的细碎付出,但正是这些 “小事”,让团队的教育温度传递到了每个学生心里,共同为他们的成长之路保驾护航。

以教促学、以学定教,做人才培养的“拓荒者”

“集成电路产业缺的不是工人,是既懂理论又会实操的‘复合型人才’。”基于对行业需求的精准判断,团队始终把立德树人放在首位,将课程思政与专业教学深度融合,构建起全员参与、全程覆盖、全方位赋能的育人体系。

团队依托省级集成电路工艺实训平台,搭建产学研协同育人平台,开创性地推出师资培训计划。自2024年起,该计划每年于7月启动,为高校教师提供产业级工艺线实践机会,迄今已成功完成两期培训,有效促进教育资源共建共享,为安徽省集成电路产业高质量发展持续注入新动能。

“以赛促建、以竞促学、以竞促教”,更是团队深耕人才培养的法宝。他们牵头建起创新实验室、“创客空间”等9个大学生创新创业实践平台,从“大一入门级的电路设计竞赛”到“国家级的集成电路创新大赛”,为不同阶段的学生搭建“阶梯式”成长平台。每年,受益学生超500人,省级以上学科竞赛奖突破80项。这些数字背后,藏着深夜实验室里师生并肩奋斗的身影,是比赛前反复修改方案的执着,更是“以竞赛为桥,让学生从‘学理论’真正走向‘会创新’”的育人初心。

“以前觉得芯片设计离自己很远,像是课本里的天书。现在跟着老师做竞赛项目,不仅能独立画电路图,还能和企业工程师交流技术。”2022级集成电路专业学生匡玉龙的话,道出了许多学生的心声。这支团队,正用创新的教学模式,打破“校园与产业”的壁垒,为集成电路行业培养能上手、敢创新的生力军。

以研促教、以创致远,做技术攻关的“排头兵”

“国家需要什么,我们就研究什么;产业卡在哪里,我们就攻向哪里。”在“缺芯少魂”关键时期,团队把“科研报国”的信念刻进基因,以扎实的学术为根基,以持续的创新为动力,面向世界科技前沿、国家重大需求和经济发展主战场,全力突破集成电路领域技术瓶颈。

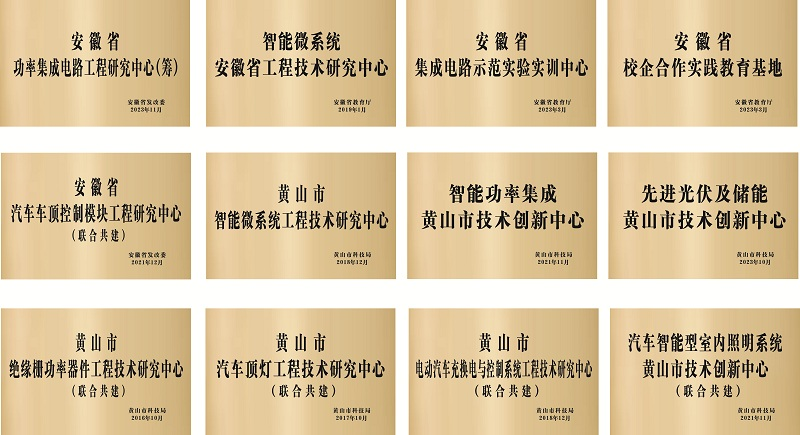

目前,团队已建设省级科研平台2个,市级科研平台5个,拥有价值超2000万元的芯片设计与测试设备,为技术攻关筑牢了“硬支撑”。团队负责人陈珍海教授深耕功率集成电路设计及应用领域十八载,先后主持国家自然科学基金项目2项和省部级项目8项,带领团队攻克的多项关键技术难题,两次斩获中国电子科技集团公司技术发明一等奖,拿下1次国防科技进步二等奖。每每谈起科研,他总是语重心长地叮嘱团队:做科研不能闭门造车,要盯着产业的真问题,让论文写在祖国的大地上。吕海江教授长期致力于器件理论物理研究,先后主持国家自然科学基金3项、国家自然科学基金重点项目子课题1项。马堃教授身兼教育部大学物理课程/物理类教学指导委员会华东地区委员,主持国家自然科学基金、安徽省自然科学基金项目各一项。集“芯”聚力,这支团队正以坚实的学术积累和持续的创新能力,为破解“卡脖子”难题贡献智慧力量。

以知践行、以行惠生,做产教融合的“连接器”

“高校的价值,不仅在于培养人,更在于服务地方、赋能产业。”团队立足安徽省重点产业发展需求,积极打造产学研用深度融合的创新生态,让科研成果变成产业效益,让学生成长精准对接就业需求。

2023年11月,安徽省功率集成电路工程中心正式获批,团队以此为核心平台,面向黄山市新能源汽车电子及功率半导体集成电路两大产业群,为安徽省重点打造“新能源汽车产业”和“集成电路产业”提供复合型人才培养与科研创新双重支持;2024年,中心成功入选工信部教考中心电子信息重点领域产才融合基地,成为全国13个产才融合基地之一,这份荣誉,是对团队产教融合成果的最高认可。

在模拟集成电路领域,中心与黄山芯微电子股份有限公司、无锡中微爱芯有限公司等业界领军企业深度合作,研发的高效率驱动芯片设计技术,已为相关企业带来超过5亿元的销售收入。与中国电子科技集团公司第五十八研究所的战略合作中,团队在超低功耗高速高精度ADC设计领域取得重大突破,相关成果一举拿下中国电子科技集团公司技术发明一等奖和国防科技进步二等奖。在汽车电子系统集成领域,中心与黄山市瑞兴汽车电子有限公司等行业标杆企业建立产学研协同创新机制,通过技术共享与联合攻关,累计实现超过13亿元的销售收入,为区域经济发展注入了强劲的“芯动力”。

“以前担心毕业即失业,现在跟着老师做企业项目,毕业前就拿到了offer,入职后还能快速适应工作节奏!”2025届毕业生马润民的经历,正是团队“以行惠生、以产促业”的生动写照。他们用产学研用的纽带,为产业发展解了难题,又为学生铺就了高质量就业的通道。

以和聚力、以专共进,做团队发展的“一家人”

“一个人的力量有限,一群人的力量才能燎原。”团队始终把团结协作作为发展的基石,20名成员中,7名教授、8名副教授、5名讲师,老中青梯队分明,学科背景涵盖微电子、物理、材料、自动化等多个领域,这样的多元化结构,让团队在攻关时既能各展所长,又能互补共赢,形成了强大的合力。近年来,团队共承担国家自然科学基金项目多项,省级纵向项目34项,授权发明专利43项,荣获省部级科技奖2项。这些成绩的背后,是“一家人、一条心、一起干”的凝聚力。

“做一朵小小的浪花,奔腾呼啸加入献身者的滚滚洪流,推动历史向前发展。”黄大年教授的这句话,深深镌刻在团队每个人的心里,成为他们攻坚克难的精神坐标。在这条充满挑战的“造芯”之路上,他们没有惊天动地的壮举,却用日复一日的坚守,在黄山脚下筑起了一座育人与攻关的堡垒;他们或许只是半导体产业中的“小小浪花”,却正以“芯芯之火”的力量,为国家科技自立自强、为区域产业发展、为学生成长成才,默默奉献着青春与智慧。这,就是黄山学院功率集成电路工程中心教师团队——一支“学黄大年、做黄大年”的新时代教育铁军。

撰稿:黄佩玉、赵睛;责任编辑:赵睛;审核:张爱民 汪家庚